中小企業が活用した場合

助成対象人数は最大333名まで(1社あたり)

1社あたりの最大助成金:1億円

| 受講料 | 40万円/人 |

| 助成金 | 30万円/人(助成率75%) |

| 企業負担額 | 10万円/人 |

大手企業が活用した場合

助成率60%、上限20万円まで

生成AIの「基礎」を修得した方に。

最新AI技術を学び、 DX推進に貢献したい方向け応用講座

こんな方へおすすめ

生成AI基礎を習得し、

さらなる活用方法を学びたい方

業務効率化、生産性向上

目指したい方

DX推進に貢献

したい方

AIスキルを身につけて

キャリアアップしたい方

AIの仕組みを理解し、

周囲に教えられるようになりたい方

※音声付き動画です。再生時の音量にご注意ください。

実務で役立つプロンプト構文を 14種類習得し、ニュース記事要約、プログラムバグチェック、

データ解析、翻訳、プレゼン資料作成、議事録作成など、多様な業務へ応用を習得できます。

さらに外部ツールと連携、 API活用による独自サービス開発、 AI倫理、最新動向まで網羅し、

真DX人材育成を目指します。

生成AIの基本構造や学習の仕組みを理解し、適切なプロンプト設計を通じて、AIの力を最大限に引き出すスキルを身につけます。基礎から応用まで体系的に学ぶことで、より柔軟かつ精度の高いAI活用が可能になります。

ニュース要約、バグチェック、翻訳、プレゼン資料作成など、実務にすぐに使える14のプロンプト構文を習得。実技演習を通して、自社業務への具体的な応用力を高めていきます。

他ツールとの連携方法やAPI活用、そしてAI活用時に重要となる倫理観やセキュリティへの配慮についても学びます。実務への導入を安全かつ効果的に行うための応用知識を身につけられます。

第1章では、生成AIの基本的な構造理解と実践的なプロンプト構文について、約2時間の講義を通じて学習します。教科書データと学習データの必要性(計24分)、OpenAIのセキュリティ(13分)、基本プロンプトの理解(11分)から始まり、効果比較や構造化、CoTプロンプトの理解(10分)、API活用(10分)まで段階的に学びます。

前半のまとめ(11分)の後、基本プロンプトの実技テスト(48分)を通じて、学んだ内容の定着を図ります。各セクションでは、実践的な演習と具体例を用いて、生成AIの基礎から応用までを体系的に理解することができます。

第2章では、実務で活用できる具体的なプロンプト構文について、約2時間30分の講義を通じて学習します。ニュース記事要約(20分)、クロスレビュー(26分)、炎上リスクチェック(29分)の3つの実践的なプロンプト構文を学び、それらのまとめ(10分)を行います。

その後、実技テスト(49分)で学習内容の定着を確認し、最後に日本語の特性に応じた生成AIの活用方法(18分)について学びます。各セクションでは、実践的な演習を通じて、業務での即戦力となるスキルを身につけることができます。

第3章では、実務で活用できる高度なプロンプト構文について、約2時間15分の講義を通じて学習します。プログラムバグチェック(23分)、学習ツール(22分)、サンプルデータ作成(20分)の3つの実践的なプロンプト構文を学び、それらのまとめ(8分)を行います。

その後、実技テスト(49分)で学習内容の定着を確認し、最後に検索エンジンと推論エンジンの違い(15分)について学びます。各セクションでは、実践的な演習を通じて、より高度な業務活用スキルを身につけることができます。

特にプログラミングやデータ作成、学習支援といった専門的な分野での活用方法について、具体的な事例とともに理解を深めることができます。

第4章では、より高度なプロンプト構文の活用について、約2時間22分の講義を通じて学習します。テキスト以外の要素出力(20分)、データ解析(27分)、翻訳(21分)の3つの実践的なプロンプト構文を学び、それらのまとめ(11分)を行います。

その後、実技テスト(48分)で学習内容の定着を確認し、最後に生成AI音声入出力の現状と将来像(15分)について学びます。各セクションでは、実践的な演習を通じて、より専門的な業務での活用スキルを身につけることができます。

特に画像・音声などのマルチメディア出力、データ分析、多言語対応といった高度な活用方法について、具体的な事例とともに理解を深めることができます。

第5章では、ビジネス文書作成に関する高度なプロンプト構文について、約2時間14分の講義を通じて学習します。テキストのプレゼン資料化(23分)、議事録作成(28分)、専門家風の文章作成(23分)の3つの実践的なプロンプト構文を学び、それらのまとめ(12分)を行います。

その後、実技テスト(48分)で学習内容の定着を確認します。各セクションでは、実践的な演習を通じて、ビジネス文書作成における生成AIの効果的な活用スキルを身につけることができます。

特にプレゼン資料の作成、会議の議事録作成、専門的な文章の作成など、ビジネスシーンで頻繁に必要となる文書作成スキルについて、具体的な事例とともに理解を深めることができます。

第6章では、業務マニュアルやFAQの作成に関する高度なプロンプト構文について、約1時間42分の講義を通じて学習します。業務マニュアル作成(26分)、FAQ作成(19分)の2つの実践的なプロンプト構文を学び、それらのまとめ(9分)を行います。

その後、実技テスト(48分)で学習内容の定着を確認します。各セクションでは、実践的な演習を通じて、業務に必要な文書作成における生成AIの効果的な活用スキルを身につけることができます。

特に業務マニュアルやFAQといった、組織内で共有・活用される重要文書の作成について、具体的な事例とともに理解を深めることができます。

第7章では、ChatGPT以外の生成AIやGPTsの活用について、約2時間50分の講義を通じて学習します。ChatGPT以外の生成AI(15分)、GPTsの活用方法(16分)について学んだ後、2つの最終テスト(各67分)で学習内容の総合的な理解度を確認します。

最後に次のステップ(6分)では、これまでの学習内容を振り返りながら、今後の学習の方向性について考察します。各セクションでは、生成AI全般についての知識を深め、実践的なスキルの定着を図ることができます。

特にChatGPT以外の生成AIツールやGPTsの活用など、より広い視野での生成AI活用について、具体的な事例とともに理解を深めることができます。

学習状況ステータスがつくので、学習進捗状況が管理者も把握できます。複雑な操作がないため、はじめて方でもスムーズに学習することができます。

学習が終了したら弊社より修了証を発行します。

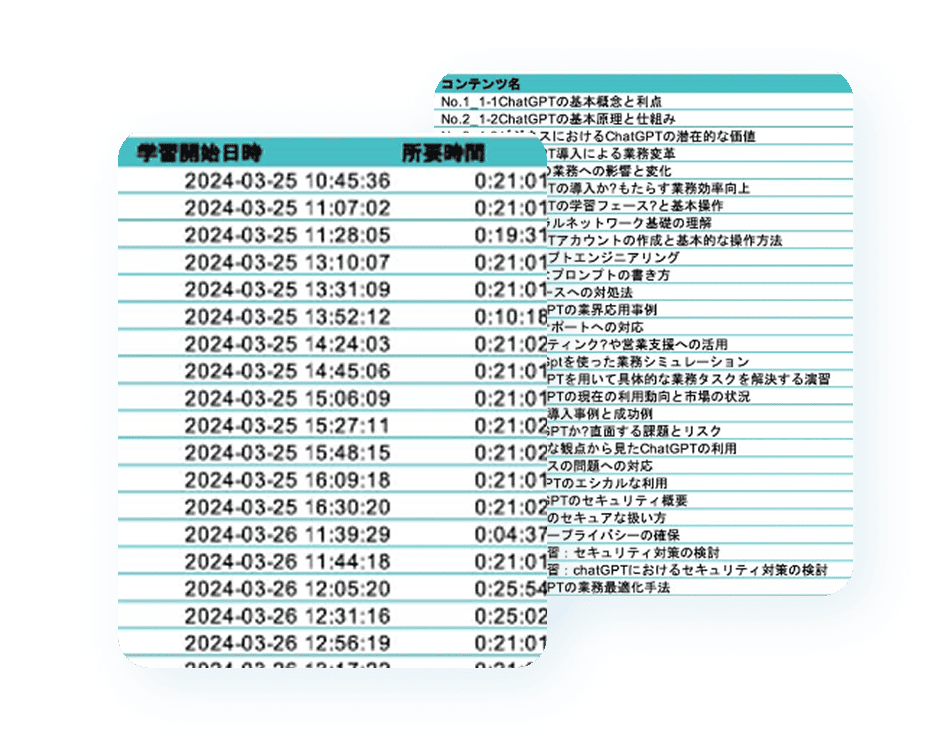

受講レポートは個別に「誰が」「どの講座」を「いつ?」

受講したか把握が可能です。

また学習完了していない講座があれば、一覧から把握できます。

※上記受講ログを支給申請時に労働局へ提出します。

業務時間外学習履歴がある場合、「残業手当」、「時間外手当」のお支払いしているエビデンスを労働局より求められます。

助成金をご活用予定の方も、こちらからお申し込みいただけます。お申し込み後、受講に関するご案内をお送りします。

助成金をご活用予定の方も、こちらからお申し込みいただけます。お申し込み後、受講に関するご案内をお送りします。

お申し込みはこちら

GLCのサービスを一緒に訴求していただける販売パートナーを絶賛募集中!

GLCのサービスを一緒に訴求していただける販売パートナーを絶賛募集中!

販売パートナー申し込みはこちら

GLCのリスキリング講座は、厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開リスキリング支援コース)」の対象講座です。

この制度を活用することで、中小企業であれば受講費用の75%が助成され、1人あたり最大30万円が支給されます。

厚生労働省の「人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース 」を活用した例です。

助成対象人数は最大333名まで(1社あたり)

1社あたりの最大助成金:1億円

| 受講料 | 40万円/人 |

| 助成金 | 30万円/人(助成率75%) |

| 企業負担額 | 10万円/人 |

助成率60%、上限20万円まで

入社5年以内若手を対象に基礎編(140人)を受講

さらに同対象140人に対して応用・実践編を実施

※上限に達していない為、複数回研修を実施した事例

コールセンターオペレータを対象に基礎編(100人)を受講

管理職に問合せ内容集計や種別に活かす為、専門編(15人)を実施

※最先端研修が採用に影響し、間接的に人材募集に効果があった事例

広告運用自動化を実施する為に従業員研修一貫として基礎編( 25人)を受講。高度なプロンプトを習得する為に中級編と応用・実践編をさらに受講※自社広告運用で効果があった為、知り合い会社へ代理販売を実施

人材募集時面談日時設定効率化と募集人員特性分類を行う為に基礎編( 200人)を受講 雇用保険発生している待機人員に対して基礎編( 300人)を実施 ※上限を超えた場合でも研修費用が軽減される理由から受講を実施した事例

雇用している外国籍人員に対して基礎編(30人)を受講

高度な日本語勉強にもなり、技能実習生受け入れ先企業にも好評化となる。※外国籍であっても雇用保険を適用していた場合に助成金対象となった事例 200人)を受講 雇用保険発生している待機人員に対して基礎編( 300人)を実施 ※上限を超えた場合でも研修費用が軽減される理由から受講を実施した事例

期間は関係なく、現在雇用保険に加入していれば対象です。

可能です。但し同じ方が同じ講座を受講することはできません。

違う講座(応用編等)であれば助成金上限1億円まで受講可能です。

受講人数を後から追加する場合は、追加申請書を提出の上で同様に講座受講を開始することができます。

過去6ヶ⽉以内に発⽣していた場合は助成⾦⽀給資格を得ることができません。

時期を空けてお申込みください。

はい、可能です。e-LearningのURLをスマホやタブレットのブラウザにログインIDとパスワードを⼊⼒ください。

いいえ、助成⾦の対象にはなりません。あくまでも就業時間内での受講が対象となります。(e-Learning⾃体は24時間受講可能です。)